In der zweiten Sitzung unseres Lesekreises wollen wir psychoanalytische Antisemitismustheorien vertiefen und dabei die Fragen stellen, warum der Rekurs auf Psychoanalyse keine Pathologisierung bedeutet, warum das keine Relativierung der Freiheit und Verantwortung von Antisemit*innen bedeutet, wie gesellschaftliche und psychologische Dimensionen zusammenspielen,

Antisemitismus hat viel mit der Absage gegenüber der Aufgabe zu tun, einen kritisch-reflexiven und mündigen Umgang mit der äußerlichen, gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren Widersprüchen zu entwickeln. Sozialpsychologische Betrachtungen des Antisemitismus stellen fest, dass Antisemitismus von Mechanismen gekennzeichnet ist, die denen der pathischen Projektion und eines kollektiven Narzissmus entsprechen. So erfahren Antisemit*innen eine Welt, die sich nicht reibungslos in ihre Erwartungen und Denk-Schemata fügt, als Quelle von Kränkung und als Aggression. Statt in die Arbeit der Vermittlung einzusteigen, sehnen sie sich nach eine differenzlosen Einheit und Harmonie. Antisemit*innen personifizieren in Jüdinnen*Juden das Prinzip der Störung und phantasieren dessen Elimination. Auch gilt es zu erklären, warum Antisemitismus so häufig rastlos ist, Antisemiten von ihrem Bild von Jüdinnen*Juden bessessen sind und sich so etwas wie eine Lust an der Judenverfolgung ergibt. Es scheint, dass Antisemitismus "eine unverzichtbare Funktion im psychischen Haushalt der Antisemiten erfüllt:...Er gewährt einen psychischen Gewinn, auf den sie keinesfalls verzichten wollen und der sie gegen jede Kritik immunisiert".

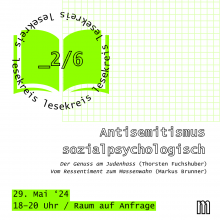

Wir werden mit zwei Texten arbeiten:

- Thorsten Fuchshuber, Der Genuss am Judenhass (2023)

- Markus Brunner, Vom Ressentiment zum Massenwahn. Eine Einführung in die Sozialpsychologie des Antisemitismus und die Grenzen psychoanalytischer Erkenntnis (2016)